Negli ultimi trent’anni la questione dell’acqua ha conosciuto un crescente interesse, riscontrabile dal gran numero di studi effettuati da parte di accademici e, soprattutto, di Stati ed organizzazioni internazionali. Strettamente legata alla questione demografica mondiale, ma anche a quella del cambiamento climatico, l’acqua è stata paragonata al petrolio, guadagnandosi l’appellativo di “oro blu”, risorsa quindi di ricchezza, se non di sopravvivenza stessa, per alcune zone del pianeta . Per citare Norman Myers, membro del Green College di Oxford e consulente per la Banca Mondiale: “Con l’acqua si sopravvive, senza non esiste cibo o sostentamento di sorta”; proprio la Banca Mondiale già nel 1995 avvertiva che la terra può conoscere una grave crisi idrica: ogni vent’anni la domanda raddoppia e già ottanta Stati che compongono il 40% della popolazione totale, conoscono una forte scarsità di questa risorsa . L’area mediterranea e quella mediorientale sono fortemente toccate dalla questione; basti pensare che nel giro di una generazione in Medio Oriente ogni abitante dispone dell’80% di quantità d’acqua in meno, mentre otto Stati mediterranei si trovano al di sotto della soglia critica di 1000 m ³ per abitante all’anno e che Israele, Giordania, Libia, Malta, Territori palestinesi e Tunisia sono addirittura al di sotto del valore di massima scarsità (500 m ³ abitante/anno) . La regione mediorientale soffre quindi per la scarsità d’acqua, aggiungendo questo fattore fra i molteplici motivi di instabilità e di frizione fra i vari Stati che la compongono. Generalmente, come vedremo nel paragrafo dedicato, gli studiosi tendono a dividersi nettamente in due gruppi distinti sulla questione conflittualità/acqua: coloro che, pessimisti od ottimisti, sottolineano quanto l’acqua sia una questione sottostimata e che ha, o avrà, profonde implicazioni geopolitiche; quelli che negano tale centralità facendola rientrare in discussioni di più ampio respiro di politica economica, o comunque in cornici più vaste. 3.1.2 Area meridionale e mediorientale Procediamo, quindi, ad una panoramica nelle due aree di interesse, soffermandoci prima sul bacino mediterraneo, per poi concentrarci sulla Turchia. Per il bacino Mediterraneo, bisogna innanzitutto ricordarne l’accentuata irregolarità del regime acquifero che scaturisce da due fattori principali, quali il clima, che conosce siccità estiva sommate a precipitazioni forti e concentrate, e l’orografia, caratterizzata da numerose zone montagnose. Le precipitazioni medie annue variano drasticamente a seconda della posizione: se nel nord, soprattutto grazie alla presenza di montagne, si registrano 10 milioni di m ³ per km quadrato (10 m all’anno), nella parte meridionale questa cifra scende vertiginosamente a 10 mila m ³ per km quadrato (1 cm all’anno) . Quindi dei 985 km ³ annui d’acqua il nord Mediterraneo ne detiene il 74%, la parte orientale il 21, mentre solo il 5% è concentrato a meridione; i due terzi delle risorse sono nelle mani di pochissimi Stati ossia Italia, Francia, Turchia e repubbliche ex jugoslave. A ciò si aggiunga che, fra i vari paesi rivieraschi, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Albania, la Turchia, Cipro, il Libano, la Giordania, la Libia, la Tunisia, l’Algeria ed il Marocco dispongono di risorse totalmente interne mentre Egitto, Siria ed Israele dipendono per l’approvvigionamento da altri Stati (rispettivamente per il 98%, l’80% ed il 55%). Dividendo gli Stati per m ³ annui per abitante, troviamo: al di sotto dei 500 m ³ Tunisia, Malta, Libia, Israele più Territori e Giordania; inferiori a 1000 m ³ Algeria ed Egitto; inferiori a 3000 m ³ Libano, Marocco, Spagna, Cipro e Siria; superiori a 3000 m³ Francia, Italia, Ex Jugoslavia, Albania, Grecia e Turchia. Per quanto riguarda i fiumi, solo ventuno superano una superficie di 10000 km ² e solo tre di questi (Nilo, Reno e Po) i 50000 km ²; inoltre molti di questi bacini attraversano più di un paese, si pensi al Nilo condiviso da dieci Stati. Fonte: Canepa M., Tutto comincia dall’acqua, 2001, op. cit. p. 187. Guardando, invece, all’uso agricolo, specificatamente all’irrigazione, oltre al problema d’efficienza delle tecniche tradizionali che riduce ad un 40% la resa media, i paesi meridionali vedono scendere tale percentuale ad un 25-30% a causa dell’elevata evaporazione. Sulle ipotesi per i consumi tra il 2010 ed il 2025, il Plan Bleu pour la Mèditerranèe ha sviluppato una ricerca basata sui dati effettivi degli anni ‘90 dando due possibili trend: uno per alti consumi ed un altro per quelli bassi. Si proietta per la fine del periodo in esame una differenziazione per le tre sottoregioni, dove quella settentrionale potrebbe conoscere una diminuzione dei consumi al –23% (bassi) o un aumento al 24% (alti), mentre la regione orientale, un aumento dal 27 al 130% (con valori maggiori al doppio per Turchia, Cipro, Libano, Palestina e Giordania), la regione meridionale, un aumento dal 21 al 71% (con valori triplicati per Algeria e Libia) .

Ankara in Eurasia, tra economia ed energia

Finita l’era di contenimento della politica estera turca imposta dalla Guerra Fredda, e frustrata dalla mancata adesione all’Unione Europea, Ankara decide di concentrare i suoi sforzi nell’area lanciando il progetto “Via della seta per il XXI secolo” . La politica estera turca abbandonò la precedente dottrina basata sull’imperativo “security first”, per una più conciliante ed aperta al compromesso, riassumibile in “pace attraverso il commercio”.

In tale contesto nacque, nel 1994, un gruppo informale detto dei “Sei” a cui aderirono Turchia, Azerbaidjan Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbekistan e Turkmenistan. Si venne a creare, quindi, un asse est-ovest che ad alcuni sembrò ripercorrere gli interessi delle compagnie petrolifere anglosassoni, “quasi a segnare geograficamente la propagazione dell’influenza occidentale nel cuore dello spazio post-comunista” . L’obiettivo turco sembrò essere quello di “lasciare i panni” di elemento marginale nell’economia occidentale, per prendere quelli di snodo geo-economico, tratto di unione fra est ed ovest. Sempre in tale cornice, sembrò poi poter essere inserita l’operazione di rianimazione dell’Organizzazione di cooperazione economica (Eco) compiuta da Turchia, Iran e Pakistan con l’introduzione dei paesi dell’Asia centrale, ivi compresi Afganistan e Azerbaidjan .

Nel presentarsi come Stato modello, la Turchia si propose come fornitore di crediti agevolati, investitore nei settori produttivi, adviser per le burocrazie statali e finanziarie, così da dare linfa ad un Commonwealth turcofono, basato su di una moneta unica comune il “dinar islamico”. Nel 1997 le linee di credito concesse all’Eurasia sfiorarono il miliardo di dollari, centinaia di joint-venture fiorirono soprattutto nei settori edilizio, commerciale e turistico dando spessore all’interventismo turco. Nonostante ciò, l’utopia panturchista di Turgut Ozal non prenderà mai corpo per molteplici motivi. In primis, quello che molti fanno notare è il “lirismo” di tale politica estera, sviluppatasi sotto pressione americana, priva di solidità finanziaria e convinta della totale marginalità di Mosca. In secondo luogo, oltre ai limiti oggettivi dell’economia turca, dettati dalla sua dimensione e dal suo debito estero pari a 80 miliardi di dollari nel 1997, bisogna aggiungere che tra il 1994 ed il 1995 questa venne scossa da una crisi economica e da un’inflazione a tre cifre, con conseguente perdita di appeal di Ankara ed una diminuzione costante dei suoi flussi di capitale verso l’area (nella seconda metà dei ’90 chiudono 200 joint-venture nel solo Azerbaidjan) . Inoltre, tra il 1993 ed il 1994, tutti gli Stati turcofoni (escluso il Kirghizistan) scoprirono il facile e lucrativo business petrolifero, quando Chevron e Kazakhoijl e Bp/Amocco e Socar (azera) firmano super-contratti per l’esportazione di “oro nero”; da quel momento, gli Stati Uniti diventarono primi attori nella regione, con l’intento di soffocare qualsiasi tentativo russo di riacquistare potere nell’area e di limitarne l’accesso alle riserve petrolifere e di gas. Ankara, che si presentava quale emissaria di Washington, perse allora anche questo strumento di pressione politica. Ulteriore motivo del declino dell’influenza turca risiedette nel suo essere percepita come troppo ingombrante, fratello maggiore che ricompare dopo decenni e che si vuole subito sostituire a Mosca come attore egemone. In un contesto come quello, i nuovi Stati appena indipendenti difendevano gelosamente la loro sovranità, sia per godere della propria indipendenza, sia anche perché le classi dirigenti locali, con una concezione patrimoniale dello Stato dove la corruzione era molto diffusa, temevano una limitazione ai loro affari d parte turca . Infine, l’area soffriva di una certa instabilità con Azerbaidjan e Armenia in guerra sino al 1994, conflitto nel quale alcuni sostengono potesse partecipare la Turchia in difesa di Baku a discapito di Mosca ma, dove “l’intervento di Ankara fu evitato in extremis dal maresciallo Chapochikov, comandante in capo delle forze armate Cei, che evocò una possibile dissuasione nucleare avvertendo che sarebbe potuta scoppiare una Terza Guerra mondiale. Questa è stata sicuramente la prova più dura che le relazioni turco-russe abbiano mai fronteggiato” . Altri invece sostengono che l’appoggio di Ankara fosse solo propagandistico . Rimase il fatto che bisognò aspettare sino al 19 settembre 2010 per assistere alla riconciliazione fra Armenia e Turchia, quando vennero firmati due protocolli: il primo per lo scambio di diplomatici fra i due paesi, il secondo per l’apertura dei reciproci confini .

Sul versante energetico, invece, la Turchia ottenne migliori risultati, entrando nei favori sia di Mosca che di Washington.

Da parte russa venne premiata la fine dell’appoggio di Ankara al separatismo ceceno (sancita ufficialmente dalle dichiarazioni del presidente Demirel che condannò il terrorismo legandolo alla questione cecena, presentata come fattore di instabilità per l’intera regione ) con la promessa di fornire gas per 20 miliardi di dollari in vent’anni, grazie alla realizzazione di un gasdotto sottomarino nel Mar Nero, il Blue Stream . Tale progetto, che coinvolse attivamente anche l’Eni come società costruttrice, iniziò ad essere realizzato dal 1997 e avrebbe potuto essere in funzione già nel 2003, ma le trattative fra Turchia e Russia sul prezzo della materia prima ne ritardano l’inaugurazione al 2005 . Tali accordi, inseriti nella cornice di quelli take or pay (clausola inclusa nei contratti di acquisto di gas naturale, in base alla quale l’acquirente è tenuto a corrispondere comunque, interamente o parzialmente, il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche nell’eventualità che non ritiri tale gas) fanno della Russia il maggior fornitore di gas della Turchia, con un approvvigionamento annuo per 30 km ³. Oltre al gas Mosca è disponibile a fornire petrolio; questo dovrebbe fluire, sempre passando per il Mar Nero, attraverso l’oleodotto Samsun-Ceyhan (SCP, anche: Trans Anatolian Pipeline) – pensato per baypassare il Bosforo dove Ankara vuole limitare il traffico- che dovrebbe pompare dal 2012 da un milione ad un milione e quattrocentomila barili al giorno, progetto nel quale ritroviamo l’Eni. La Russia, che già negli anni ’90 vedeva figurare la Turchia fra i suoi primi cinque partner commerciali, ha visto crescere sempre più l’interscambio con Ankara, che nel 2008 toccava la cifra record di 36 miliardi di dollari, spesi soprattutto per l’acquisto di idrocarburi ed oggi, sembra voler espandere i propri servizi energetici alla costruzione di centrali nucleari in suolo turco .

Da parte americana, invece, si delineò, dal 1995, l’ipotesi di un oleodotto passante per Azerbaidjan, Georgia e Turchia, così da rendere marginale quello russo Baku-Novorossijsk. L’oleodotto Baku–Tiblisi–Ceyhan (BTC), inizialmente concepito per passare sul suolo armeno (opzione politicamente impossibile vista la guerra fra Azerbaidjan ed Armenia) invece che georgiano (ed essere quindi più economico) ha conosciuto nel 1998 l’opposizione di parti dell’establishment americano, visti gli incrementi di costi che le compagnie Usa avevano conosciuto nell’oleodotto Baku-Supsa (+ 200 mln di dollari) ed il ribasso dei prezzi del petrolio caspico, crollato in quel periodo da 20 a 10 dollari al barile . A queste titubanze, che avevano prodotto nuovi progetti di oleodotto da Supsa a Burgas dove Ankara sarebbe scomparsa, la Turchia risponse emendando unilateralmente la convenzione di Montreux, e quindi modificando il traffico di petroliere per i suoi stretti adducendo motivazioni di carattere ambientale. La costruzione del BTC partì infine nel 2002 per concludersi nel 2005, raggiungendo la capacità di trasporto di circa un milione di barili al giorno. Alcuni fanno notare che gli Usa abbiano optato per il progetto BTC in segno di riconoscenza ad Ankara, che nella guerra del Golfo del 1990-1991 si era dimostrata un valido alleato e che a conseguenza dell’embargo imposto all’Iraq, aveva dovuto chiudere l’oleodotto Kirkuk-Yumurtalik ed aveva conosciuto un forte calo di transito nel porto di Ceyhan . Da questi primi accordi, Ankara pose le basi per trasformarsi in un hub energetico, ponte di collegamento fra oriente ed occidente anche sul piano fondamentale dell’energia.

Archiviato in Turchia

La Turcofonia, la lingua come strumento di potere

La lingua turca, diffusasi nelle sue diverse declinazioni fra circa 125 milioni di persone divise in almeno 15 Stati , appartiene alla famiglia altaica: lingua da sempre disomogenea (la razza turca, nomade e guerriera, era infatti divisa in una ventina di tribù, ognuna con il proprio dialetto) ha conosciuto una prima sostanziale differenziazione nel VIII secolo D.C., quando queste tribù si divisero in due percorsi migratori contraddistinti: verso Ovest, marciando a settentrione o meridione del mar Caspio, o verso Est, in direzione Cina. Ciò nonostante, dal punto di vista della sintassi, della morfologia e della fonetica, rimangono una certa omogeneità ed importanti similitudini fra le sue sottofamiglie (v. tabella 1).

Tabella 1 “Classificazione dei rami e delle sottodivisioni della lingua turca” *

Oghur Kiptchak

(Nord-Ovest) Oghuz

(Sud-Ovest) Ouïghour

(Sud-Est) Siberiano

(Nord-Est) Arghu

Oghur **

Tchouvache OVEST

Tartaro di Crimea

Karatchaï-

Balkar

Koumyk

Karaim

NORD

Tartaro

Bachkir

Kouman**

SUD

Cosacco

Kirghiz

Karakalpak OVEST

Turco della Turchia

Turco d’Azerbaïdjan

Gagaouze

EST

Turkmeno

Turco del Khorasan **

SUD

Kachkaï

Afshâr

Salar

Tsagataï

Tsagataï **

OVEST

Ouzbèko

EST

Turco antico **

Ouïghour

Yugur

Ainu

Turco Ili NORD

Iakoute

Dolgan

SUD

Jenisseï-Chakas

Touvin di Saya

Altaï

Tchoulim Khalaj

(*lista non completa)

(**lingue morte)

Fonte: Raptopoulos N., La famillie de langues turques et le dèfi de crèation d’une communautè turcophone en Eurasie: le role assumè par Ankara, in «Revue internationale de politique comparèe», n. 14, 2007/1, p. 148.

A grandi linee si possono distinguere tre direzioni cardinali di espansione della lingua: Oriente, Occidente e Settentrione (cfr., tabella 2). Per turchi d’occidente si intendono quelli abitanti dall’Adriatico al Caspio (più o meno il vecchio Impero Ottomano), dove risiedono 65 milioni di turchi e 50 milioni di turcofoni, così facendone l’area più importante fra le tre. Per turchi orientali ci riferiamo alle Repubbliche centrasiatiche ed ai territori a loro periferici di Cina, Iran ed Afghanistan; infine per turchi del nord – i meno numerosi fra tutti – intendiamo quelli residenti nelle aree settentrionali alle due precedenti, quindi dall’alto Volga alla Siberia, dove, vista la perifericità di tali regioni, la lingua locale è rimasta isolata dal restante mondo turcofono assurgendo a status di lingua autonoma.

Tabella 2 “Le tre aree turcofone in Eurasia”*

Turchi d’occidente Turchi d’oriente Turchi settentrionali

Azerbaijan

Bulgaria

Iran

Iraq

Romania

Siria

Tracia Occidentale

Turchia

Kosovo

Cipro

FYROM

Moldavia Kazakhstan

Ouzbekistan

Kirghikistan

Turkmenistan

Karakalpakstan

Yugur Sakha (Siberia)

Urali orientali

Altai

Bachkirs

Tartari

Crimea

Touva

Khakassia

Balkars

Karatchaïs

Karapapaks

Nogaïs

Koumyks

(* lista non completa e generale)

Fonte: Raptopoulos N., La famillie de langues turques et le dèfi de crèation d’une communautè turcophone en Eurasie: le role assumè par Ankara, op. cit., p. 149.

Tabella 3 “Le entità turcofone in Eurasia”

Repubbliche indipendenti Repubbliche federate Regioni autonome

Azerbaidjan

Kazakhstan

Kirghizistan

Ouzbekistan

Turkmenistan

Turchia

Cipro Nord Azerbaïdjan

La Repubblica di Nakhitchevan

Ouzbékistan

La Repubblica di Karakalpakstan

Federazione russa

La Repubblica d’Altaï

La Repubblica di Bachkirie

La Repubblica di Kabardino-balkarie

La Repubblica di Karatchaïévo-Tcherkessie

La Repubblica di Khakassia

La Repubblica di Sakha

La Repubblica di Tatarstan

La Repubblica di Ciuvascia

La Repubblica di Touva

Ukraine

La Repubblica autonoma di Crimea Cina

Xinjiang

(Turkestan Orientale)

Moldavia

Gagauzia

Fonte: Raptopoulos N., La famillie de langues turques et le dèfi de crèation d’une communautè turcophone en Eurasie: le role assumè par Ankara, op. cit., p. 149.

Questa dispersione dell’etnia turca ha prodotto evoluzioni diverse per ogni ramo della lingua, legate ai differenti contatti avuti con le popolazioni indigene che spesso si trovarono ad essere assoggettate politicamente e culturalmente dai turchi, come dimostra il permanere in tali aree dell’alfabeto o della lingua stessa. L’influenza non è però da intendersi in senso univoco. Basti pensare all’impero Ottomano (fondato dai Selgiuchidi discendenti dalla tribù turca di Oguz) dove la lingua ufficiale dell’impero non fu solo il turco ma anche l’arabo ed il farsi . Per i turchi residenti nell’impero russo, invece, nel XIX secolo le autorità zariste imposero che queste abbandonassero il loro alfabeto arabo per abbracciare quello cirillico, così da separarle dai loro fratelli linguistici .

Quest’ultima politica verrà ripresa anche dall’URSS pur se con qualche differenza. Nel 1926 si tenne a Baku il Congresso dei turcologi che proponeva la creazione di una “Federazione della lingua turca” e la sua modernizzazione attraverso l’abbandono definitivo dell’alfabeto arabo a vantaggio di quello latino; le autorità sovietiche accettarono l’utilizzo dell’alfabeto latino ma con l’aggiunta di alcune lettere cirilliche; questo nuovo alfabeto avrà però vita breve (1928-1938). Infine Stalin, sul tramontare degli anni ’30, per evitare che le popolazioni turche abbracciassero sia l’islamismo sia il nazionalismo impose nuovamente l’alfabeto cirillico .

Anche nella neonata Repubblica di Turchia l’ideologia kemalista comprese quanto la lingua turca sia stata per sintassi, morfologia e scrittura legata ai valori del defunto impero. Iniziò, quindi, un’opera di “purificazione” della lingua attraverso l’eliminazione di parole arabe o farsi, ma soprattutto grazie al passaggio dall’alfabeto arabo a quello latino nel 1928 poi seguite, nel 1932, dalla creazione della Società di studio della lingua turca . Quest’ultima avrà un’importante ruolo nel costruire la nuova identità post-imperiale per i cittadini turchi, la quale – come abbiamo visto in precedenza – pone un forte accento sulle origini mitiche di un unico popolo turco, elemento poi ripreso dall’estrema destra panturchista .

Si è detto che la lingua turca ha subito profonde modificazioni sia da culture esterne ma soprattutto da azioni politiche dirette. Quando con la caduta del muro di Berlino Ankara si lanciò in Eurasia, portò avanti anche lei un progetto politico per riformare la lingua turca. I paesi turcofoni sotto la guida turca decisero di approfondire i loro rapporti politici ed economici utilizzando lingua e cultura turche come vettori; è un evento di portata storica poiché, almeno dal 1920, i rapporti fra repubblica kemalista e popolazioni turche sovietiche sono ridotti alle iniziative dei singoli.

Lo strumento scelto per questo riavvicinamento culturale è il modello linguistico francese, ossia la riunione annuale di Capi di Stato in Sommet dei paesi turcofoni, dove discutere di lingua ma soprattutto di politica. Il primo, datato 30-31 ottobre 1992, si svolse ad Ankara dove si provò a delineare quale tipo di cooperazione potesse esistere – un’unione oppure una vaga confederazione – ma si delineò anche la volontà di utilizzare tutti lo stesso alfabeto . La formula dei Sommet entrò però in crisi già nel 1993, quando alcune repubbliche sottolinearono le promesse mancate da parte di Ankara e, soprattutto, il fatto che questa partecipasse attivamente ai loro affari interni (ad esempio l’appoggio a certi movimenti politici ouzbeki o azerbaigiani). Saltò, quindi, l’incontro previsto in Azerbaidjan e, se guardiamo l’intero periodo 1992-2006, si nota che si sono svolti solo otto incontri, di cui quattro in Turchia (cfr. tabella 4).

Tabella 4 “Sommet dei Capi di Stato dei paesi turcofoni (1992-2006)”

1. Ankara, Turchia, 30-31 ottobre 1992

2. Istanbul, Turchia, 17-18 ottobre 1994

3. Bichkek, Kirghizistan, 28 agosto 1995

4. Tachkent, Ouzbékistan, 21 ottobre 1996

5. Astana, Kazakhstan, 9 giugno 1998

6. Baku, Azerbaïdjan, 8-9 aprile 2000

7. Istanbul, Turchia, 26-27 aprile 2001

8. Antalya, Turchia, 17-18 novembre 2006

Fonte: Raptopoulos N., La famillie de langues turques et le dèfi de crèation d’une communautè turcophone en Eurasie: le role assumè par Ankara, op. cit., p. 150.

Comunque, dal 1992, Azerbaidjan, Ouzbekistan e Turkmenistan hanno accettato l’obiettivo principe di Ankara, ossia l’unificazione graduale delle loro lingue ed alfabeti sul modello di quello utilizzato in Turchia. Nel 1992 venne appunto creata l’Agenzia di cooperazione e sviluppo turco, con lo scopo di fornire aiuto e consigli ai paesi turcofoni per approfondire la cooperazione culturale a livello linguistico . Sarà proprio questa agenzia a colmare il vuoto del Sommet del 1993, convocando una conferenza per quell’anno ad Ankara, dove si decise per l’adozione di un alfabeto composto da una trentina di lettere (proposta però ignorata da molti Stati della regione) .

La politica linguistica di Ankara venne supportata grazie a numerose iniziative di stampo culturale, coordinate dalla Direzione generale dell’amministrazione comune delle arti e delle culture turche (TURKSOY). Quest’agenzia nasce nel 1993, come frutto delle riunioni dei Ministri degli affari culturali dei paesi turcofoni svoltesi nei Sommet di Ankara e Baku, per promuovere la cooperazione culturale. Alcuni autori hanno sottolineato le grandi ambizioni del Turksoy, definendola l’Unesco della turcofonia .

Anche il campo educativo non venne tralasciato, con la Turchia atta a promuovere cicli di studio secondario e terziario in lingua turca nelle repubbliche e programmi di insegnamento per turcofoni in patria; vennero fondate due università, quella di Ahmet Yesevi in Kazakhstan e quella di Manas in Kirghizistan, e concesse un gran numero di borse di studio universitario (33363 nel periodo 1992-2004 ) per studenti provenienti dall’Asia e dai Balcani. Nell’analizzare i flussi di studenti iscritti ogni anno nelle università turche, soggetti a forti fluttuazioni dovute anche ad abbandoni per la poca consistenza delle borse di studio, si fa notare come questi siano un: “formidabile termometro delle relazioni fra la Turchia e questi Stati. Quello che invia più studenti resta il Kazakhstan. L’Ouzbekistan, che è il paese più popoloso dell’Asia centrale, ne invia al contrario sempre meno, a causa del deteriorarsi delle sue relazioni con Ankara: 438 persone tra il 1996-1997, 12 al gennaio 2000 in prossimità della crisi fra i due paesi. Gli studenti turkmeni sono sempre più numerosi: nel gennaio 2000 raggiungono il numero di 1800” . Lo stesso autore fa anche notare che i giovani turchi, che sono andati a studiare all’estero, hanno seguito un andamento opposto concentrandosi proprio in quegli Stati che inviano meno studenti in Turchia come l’Ouzbekistan. Oltre agli scambi di studenti, Ankara ha aperto tredici licei sia scientifici che tecnici, due in Kirghizstan, otto in Ouzbekistan e tre in Turkmenistan, gestiti dagli attachè linguistici delle ambasciate. Inoltre, il Ministero dell’educazione turco lanciò un programma per la redazione di testi scolastici di storia e letteratura comuni a tutte le Repubbliche turche (tuttavia senza ottenere che fossero adottati); questi sono redatti sullo stampo di quelli nazionali, correlati dalla foto di Ataturk, dalla bandiera turca, da una cartina amministrativa della Turchia e da un’altra inserita dopo il 1991, del mondo turco .

Con l’intento di coinvolgere le masse nella propria politica culturale, Ankara decise di utilizzare lo strumento audiovisivo lanciando due canali televisivi Avrasya e trt International, entrambi legati alla piattaforma Turksat; le risposte dei vari Stati a tale iniziativa furono differenti, in base alla loro volontà di apertura ed al loro interesse verso la cultura turca, con Turkmenistan e Kazakhstan che richiesero molte più ore di trasmissione di Ouzbekistan e Kighizstan . I programmi trasmessi, si concentrarono sulla diffusione di informazioni dal mondo turco, abbracciando letteratura, geografia e storia di ciascun paese senza mai dare l’impressione di concentrarsi troppo sulla Turchia che però è sempre presente fra le righe, sia per i contenuti dei programmi sia per la lingua utilizzata . Sulla lingua, il progetto iniziale prevedeva l’utilizzo di una forma semplificata del turco così da essere più facilmente compresa nell’area, ma ciò non è mai avvenuto; forse questo può spiegare lo scarso interesse a livello popolare verso tali trasmissioni a scapito dei format russi o dei paesi confinanti . Rimane il fatto che Turksat è comunque conosciuta a livello globale e stimola gli ambienti intellettuali turcofoni, rimanendo un punto saldo per la diffusione della turchità nel mondo .

Tutti questi sforzi per diffondere la cultura turca (in senso lato) appena descritti, non sono da considerarsi fini a se stessi ma, bensì, all’interno di un disegno più ampio: ossia la creazione di un “mondo turco integrato” dove Ankara, grazie alla sua influenza, può giocare un ruolo di leader economico regionale. Se, come vedremo, gli sforzi della Turchia per creare un’unione economica sono falliti di fronte alla rapida rimonta russa ed alla concorrenza di Cina ed Iran, sul fronte energetico che rimane l’altro obiettivo principe di Ankara, i risultati sono stati molto più soddisfacenti.

Archiviato in Turchia

Ankara in Eurasia, l’Islam come ponte fra popoli

Come abbiamo già accennato, sei delle otto repubbliche centro-asiatiche condividono la fede musulmana: Azerbajdzan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kirghizistan e Tadgikistan. Sebbene – come molti hanno osservato – la dominazione sovietica ha sicuramente laicizzato le loro popolazioni, una volta caduto il muro di Berlino il fattore “R” ha conosciuto una rivitalizzazione anche grazie agli sforzi di Arabia Saudita, Iran e Turchia, impegnate a diffondere il proprio modello di Islam.

In questo contesto l’opzione turca appare come quella di maggior successo poiché, da un lato, il Wahabismo saudita sembra mal conciliarsi con culture secolarizzate ed affamate più di consumismo che di rigide ideologie e, dall’altro lato, l’Iran soffre dello scarso appeal dello sciismo in un contesto a maggioranza sunnita .

Con il beneplacito e l’esortazione di Washington, interessata a sottrarre l’area da influenze “fondamentaliste”, Ankara sfruttò il legame religioso per penetrare nella regione, attraverso la propria Direzione generale per gli affari religiosi, il Diyanet. Agenzia governativa quest’ultima che sviluppa il concetto di “spazio islamico eurasiatico”, dove la Turchia viene immaginata come fulcro di un sistema d’integrazione cultural-religioso che si regge su di una galassia di strutture a matrice religiosa.

Il ruolo di pionieri spettò alle varie confraternite sufi che, anche per sottrarsi alle pressioni in patria, trovarono terreno fertile per le proprie fondazioni, imprese, ma soprattutto scuole private, e diedero il via ad una discreta ma incisiva opera di islamizzazione . Fra queste la confraternita più attiva sembra essere stata quella dei “partigiani della luce” fondata da B. Nursi, oggi guidata dal maestro/imprenditore Fethullah Gulen: da sempre improntata ad un’islamizzazione tramite l’educazione, questa confraternita è riuscita a creare un gran numero di attività in questa regione, sia economiche che culturali, tra le quali meritano di essere citate: il quotidiano Zaman, pubblicato nelle diverse lingue locali e le holding finanziarie Asya Finas e Isik Sigorta, note alle cronache per operazioni di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico . La questione della droga, così distante dagli ideali filantropici del movimento religioso, trova una sua collocazione se arricchiamo il contesto di un fattore ulteriore: l’estremismo di destra turco, contiguo al mondo mafioso ed eversivo.

L’ambiente parafascista turco, infatti, è l’unico ad aver sempre sostenuto in patria un’ideologia panturchista, di sintesi turco-islamica dove il turco è rappresentato come campione-tipo dell’Islam ; in una congiuntura internazionale favorevole, il panturchismo ha rappresentato il trait d’union per quei gruppi religiosi/politici/criminali osteggiati in patria ma mai sopiti. Ankara risponse a questa deriva che, oltre a danneggiarla sul piano diplomatico, generò forti tensioni socio-politiche interne, attraverso la creazione di un Consiglio dell’Islam eurasiatico (Ais), antenna del Diyanet, costituito con altri 28 paesi riunitisi ad Ankara nel 1995, con lo scopo di costituire un’Organizzazione della conferenza islamica eurasiatica . L’Ais divenne, quindi, lo strumento accentratore delle politiche religiose turche che le organizzazioni extra-governative avevano intrapreso anche con il favore delle istituzioni; a queste l’establishment turco (soprattutto lo Stato Maggiore ed i partiti di sinistra) rispose anche con una campagna per “risvegliare le coscienze collettive” .

Nel 1996, sessantesimo anniversario della scomparsa di Ataturk, partendo dalla denuncia di infiltrazioni islamiste all’interno del ministero dell’educazione, si pose l’accento sul grave pericolo rappresentato dal connubio fra razzismo nazionalista turco e fondamentalismo religioso, che ebbe come bersaglio principalmente Fethullah Gulen; per alcuni, un ulteriore obiettivo sarebbe sembrato anche l’Arabia Saudita, impegnata con gli Usa a fomentare gruppi islamisti/mafiosi, secondo fonti dei servizi segreti turchi . La politica religiosa ufficiale soffrì, però, di poco dinamismo, limitando il suo campo d’azione alla traduzione in turco/lingua nazionale dei testi classici dell’Islam, alla costruzione/riparazione di moschee e sopratutto alla formazione del personale religioso regionale, attraverso l’istituzione di facoltà di teologia in loco od accogliendo studenti in patria. Vennero istituite facoltà presso Ashkabad (Turkmenistan), dove ha sede anche un liceo religioso, Och (Kirghizstan) e Chimkent (Kazakhstan), dove lavorano teologi qualificati turchi; queste strutture hanno attirato l’interesse delle popolazioni locali, sia perché praticamente gratuite, sia perché offrono corsi non incentrati soltantosulla religione ma anche di carattere internazionalista .

La religione non è che uno – e forse il più marginale – degli strumenti utilizzati dalla Turchia per “costruire ponti” nel suo “Oriente vicino”; gli sforzi maggiori sono stati spesi in ambito culturale, con particolare riferimento alla lingua.

La regione euroasiatica, conosciuta come Turkestan o Turan prima della colonizzazione sovietica, aveva destato l’interesse di alcuni circoli intellettuali ottomani nel XIX secolo, quando la scienza europea individua una comunità linguistica autonoma del ceppo uralo-altaico in concomitanza con l’affermarsi dalle ideologie panslave e pangermaniche. Anche presso la Sublime Porta, imitando lo zeitgeist europeo, si sviluppa una visione geopolitica basata sull’etnicità detta panturchismo , utilizzata soprattutto in chiave antizarista; questa dottrina uscirà politicamente sconfitta dalla Grande Guerra, visto che Ataturk, nella sua visione post-ottomana, cercò di intrattenere relazioni distese con l’URSS ritirando ogni pretesa turca dall’Asia centrale . Alcuni hanno fatto notare, però, che il panturchismo non venne a scomparire del tutto: bandito in politica è sempre stato coltivato all’interno del sistema educativo turco . Con la costruzione dello Stato, si elaborò all’interno della storiografia kemalista, e quindi dei manuali scolastici, un mito civilizzatore della razza turca che, partendo dai monti Altaj, illumina il mondo. Non c’è, quindi, da stupirsi se, per un verso, quando nel 1991 Ankara riallacciò le relazioni diplomatiche con l’area, i suoi media si lanciarono in trionfalismi quali il “XXI secolo sarà dei turchi” o la rinascita di un “mondo turco” e se, per altro verso, il presidente Turgut Ozal, durante un discorso all’assemblea nazionale, si presentò come portavoce dei “200 milioni di connazionali […] con cui è necessario costruire una comunità di stati dall’Adriatico alla Grande Muraglia” . Il sogno di Ozal sembra potersi riassumere in un progetto federativo su modello europeo, con la Turchia al centro e il fattore turcofono a dare linfa vitale a tale comunità.

Archiviato in Turchia

La Turchia in Asia Centrale: il Grande Gioco del ‘900

Dall’Europa, intesa come progetto politico a cui la Turchia sogna da anni di aderire, passeremo ora all’Asia centrale, dove i ruoli si ribaltano: cuì sarà lei stessa a tentare di costruire un’ “architettura internazionale” gravitante attorno alla Turchia, progetto grandioso e conclusosi con un nulla di fatto.

In questo capitolo analizzeremo gli sviluppi, dai primi anni ‘90 ai giorni nostri, del tentativo da parte di Ankara di ampliare la propria sfera di influenza politica, economica e culturale nelle Repubbliche ex Socialiste, con particolare riferimento alla regione centro-asiatica.

La questione merita un capitolo a sé stante, in quanto tocca almeno due tematiche fondamentali delle relazioni internazionali turche odierne: la prima riguarda lo sviluppo di una nuova e, relativamente, indipendente politica estera turca, possibile dal 1989 grazie alla caduta dell’URSS; la seconda, invece, risiede nella volontà della Turchia di assurgere a livello di potenza regionale, soprattutto sfruttando il proprio territorio come nodo o centro di smistamento per i flussi energetici provenienti da Oriente.

Con la caduta del muro di Berlino del 1989, un terremoto scosse le fondamenta dell’Unione Sovietica, lasciando gran parte delle sue province in una situazione di caos ed incertezza. Agli albori dei ‘90 le ormai ex Repubbliche Socialiste si aprirono al mondo, attirando gli appetiti di molti attori internazionali volenterosi di estendere la propria influenza in una regione ricca di materie prime, nonché passaggio obbligato per le rotte commerciali tra Oriente ed Occidente; la Russia, però, lungi dal ripiegarsi su sé stessa, tenta sin da subito di ricostruire la propria influenza – se non supremazia – sull’area in questione, evocando in molti studiosi (il F. Muller, l’A. Rosato, il V. Vielmini ma anche il P. Sinatti e lo I. Cuthbertson a solo titolo d’esempio) il ricordo del c.d. “Grande gioco” che vide contrapporsi Russia ed Inghilterra nel XIX secolo .

Si analizzeranno, quindi, brevemente le mosse del Cremlino nei primi anni ‘90, così da fornire una cornice storico-politica in cui inserire un’analisi più approfondita sulle manovre di Ankara e sulle sue motivazioni.

Mosca nel post ‘89

L’analogia del “Grande gioco” è sicuramente utile per il suo carattere evocativo, bisogna però sottolineare le numerose differenze che contraddistinguono i due periodi storici in esame così da non cadere in generalizzazioni troppo azzardate . Innanzitutto, nel 1800 la competizione avveniva fra due grandi potenze, con confini non contigui, che miravano ad espandersi su di una zona considerata dalla comunità internazionale come terra di nessuno; oggi, invece, nella regione risiedono Stati sovrani che possono accettare un certo livello di ingerenza straniera ma, certamente, non una dominazione come in passato. In secondo luogo, si è persa l’importanza della volontà di aprire nuove rotte commerciali a scapito dell’influenza diplomatica: se prima il commercio era il fine ultimo nella penetrazione delle grandi potenze, ora questo viene utilizzato, sia nelle forme di aiuto che di investimento, come mezzo per ricompensare o punire i vari attori regionali. In terzo luogo, la competizione è passata da un bipolarismo regionale ad un modello molto più complesso con Usa, Cina, Iran, Turchia, Arabia Saudita, ma anche India e Sud Corea, interessate ad avere un peso negli affari dell’area.

Ciò che invece è rimasto intatto dello spirito del ”Grande gioco” è la volontà dei vari attori di prevalere gli uni sugli altri e, possibilmente, di escludersi a vicenda, riportando in auge temi ottocenteschi di politica internazionale quali il concetto di bilanciamento di potere e di realpolitik, ben lontani dai sogni di fine della storia proposti da Francis Fukuyama.

Anche se, per un brevissimo periodo, la Russia di Boris Yeltsin sembrò seguire i passi della Germania post-nazista ed inserirsi supinamente nel “nuovo ordine mondiale” promosso dagli Stati Uniti; ciò nonostante, il vero potere decisionale russo non risiedeva tanto nelle mani dei dirigenti politici impegnati a tessere relazioni con l’Occidente ma, bensì, nelle élite militari impegnate in una coerente politica di riappropriazione dell’area di influenza di Mosca.

I militari proiettarono al di fuori dello Stato le loro mire di influenzare la politica, scegliendo come strumento la difesa delle comunità russofone nei nuovi stati indipendenti (25 milioni di individui percepiti come stranieri indesiderati). Tale progetto che permetteva, inoltre, di garantire la sicurezza nazionale, creando una serie di zone cuscinetto ad influenza russa, veniva interpretato dai Generali positivamente anche sul piano politico interno, dove si sarebbero potuti presentare come difensori della patria. L’agenda dei militari sopì quasi immediatamente le tendenze democratiche d’ispirazione occidentale, a favore di un approccio nazionalista dove la realpolitik prese il sopravvento, anteponendo l’interesse nazionale sia al diritto internazionale sia alle relazioni con le neonate repubbliche.

L’area dove ciò fu più evidente è la regione transcausica. Questa, immediatamente dopo il crollo dell’ordine sovietico si trovò in una situazione di semi-anarchia dove il potere veniva gestito da una galassia di signori della guerra; le prime avvisaglie di una politica militare russa indipendente si ebbero in Moldavia dove, sebbene Mosca avesse ordinato alla Quattordicesima Armata di non interferire negli scontri fra popolazione russa ed autoctona – siamo ancora nella fase di dialogo fra Russia ed Occidente -, il comandante in capo gen. A. Lebed disattese tali indicazioni. Quando scoppiò il conflitto fra Armenia ed Azerbijan, l’esercito russo incominciò a rifornire entrambi gli schieramenti. Sicuramente la volontà di arricchirsi grazie al conflitto ha influenzato gli ufficiali russi, ma se a questo episodio sommiamo il fatto che anche nella regione georgiana dell’Abkhazia arrivarono ingenti quantità di armi russe, la spiegazione ufficiale di un esercito fuori controllo non è più così convincente. Questo sospetto divenne subito chiaro quando Stati, come la Georgia, chiesero ed ottennero immediatamente la permanenza sul loro suolo delle armate russe in qualità di “peacekeeper”.

L’operazione di divide et impera portata avanti dalla Russia non si concentrò solo sugli attori regionali ma venne applicata anche a scapito delle due potenze più attive nell’area: l’Iran e la Turchia. Fornendo armamenti a tutte le parti belligeranti, infatti, Mosca fece in modo che entrambi gli Stati considerassero troppo oneroso un loro sostegno diretto ai movimenti di guerriglia, che avrebbe significato entrare in diretta competizione (anche militare) con la Russia.

Esaminata la politica militare russa nell’area (sicuramente efficace, basti pensare alla guerra lampo in Georgia del 2008), rimangono da verificarne le politiche economiche e culturali, dove il Cremlino sembrò soffrire di più.

Per quanto riguarda l’economia, intesa come strumento di controllo politico dell’Asia centrale, l’obiettivo principe rimase, e lo è tutt’ora, reintegrare la regione in un “sistema rublo”; questa opzione, indispensabile vista la concorrenza di dollaro, euro ma anche del renminbi cinese, rischiò di essere costosissima per l’economia russa, come dimostrò il caso della Bielorussia. La stragrande maggioranza delle economie regionali si trova in situazioni molto compromesse, quindi la Banca Centrale russa dovrebbe iniettare enormi flussi di liquidità senza modificare la produttività, causando non pochi problemi in patria, dove la popolazione vedrebbe nel breve periodo una decrescita dei propri standard di vita con possibili, ma non garantiti, ritorni nel medio/lungo termine.

Un sistema economico integrato, inoltre, per poter essere efficace, effettivo e durevole, necessita di un ingrediente ulteriore: un sistema culturale condiviso, capace di fornire un senso alle asettiche operazioni di mercato. Questo sembra essere il maggior ostacolo per Mosca, in un contesto dove tutte le ex repubbliche socialiste si sono impegnate non poco per crearsi una forte impronta nazionalista attraverso nuove bandiere, nuove monete ecc. Sebbene queste nuove narrazioni spesso non siano riuscite ad instillare un profondo nazionalismo nelle popolazioni, un obiettivo è stato raggiunto: i nuovi cittadini hanno la convinzione ben radicata di non appartenere alla cultura russa, di non volerne far parte, e che se la Russia non avesse per secoli esercitato la propria influenza, le cose sarebbero andate meglio. Proprio in questo vacuum culturale provò ad inserirsi la Turchia, che condivide con le popolazioni locali la religione (l’Islam sunnita) una comune radice linguistica turcofona e che si presenta come paese a rapida crescita economica che ha saputo sposare una modernizzazione occidentale ai propri valori tradizionali.

Archiviato in Turchia

L’unione doganale europea: i malumori di Ankara

Come abbiamo visto, il 1º gennaio 1996 entrò in vigore l’unione doganale tra UE e Turchia (progetto risalente al 1964), presentata come primo passo verso l’integrazione di Ankara, come strumento per avvicinarla alle prassi economiche comunitarie e divenuta il limbo nel quale sembra essere confinata a tempo indeterminato.

All’interno di questa cornice la Turchia ha compiuto sforzi, non solo economici ma anche politici, per essere accettata come membro dell’Unione, quali l’abolizione della pena di morte e le modifiche apportate alla propria costituzione . Oltre a questa condizione, certamente scomoda per Ankara, bisogna aggiungere che l’unione doganale danneggia l’economia turca quando questa non è applicata, o lo è solo parzialmente, ai settori dei servizi, ai prodotti agricoli, al carbone, all’acciaio ed al tessile che sommati, compongono circa la metà della produzione economica turca .

L’Unione applica, quindi, misure di protezionismo unilaterale verso le esportazioni turche e, forse grazie anche a queste, è riuscita ad assicurarsi un surplus commerciale nella propria bilancia dei pagamenti, per di più crescente; si pensi che il deficit turco nelle relazioni bilaterali è passato da 7,1 miliardi di euro nel 2004 a 8,4 già nel 2006 . Sinora Ankara sembra sopportare tale esborso, come “dazio” per il suo percorso verso l’integrazione , ma visto il tentennante andamento dell’economia comunitaria degli ultimi anni, che ha risentito fortemente della pesante crisi economica ancora in corso, c’è da chiedersi per quanto tempo la Turchia sia ancora disposta ad accettare che sia Bruxelles a determinare la propria politica economica. In qualità di non membro dell’Unione infatti, Ankara non ha alcuna possibilità di discutere le politiche commerciali comunitarie, che però deve rispettare in qualità di membro dell’unione doganale; si guardi, ad esempio, al 2005 quando la Ue impose l’interruzione delle importazioni tessili dalla Cina – dalla quale la Turchia importa gran parte delle materie prime per le proprie industrie tessili – ed anche Ankara dovette sottomottersi a tale diktat, penalizzando le proprie aziende che fermarono la produzione per settimane .

Dal punto di vista politico, l’unione doganale rappresenta, di fatto, un’adesione parziale ed asimmetrica della Turchia all’Unione , rimanendo così quello di Ankara – non casualmente – l’unico caso di paese che apre le proprie dogane e delega una prerogativa sovrana alla Ue senza prima esserne parte.

Archiviato in Turchia

To be or not to be…

Oggi mi espongo, per una volta scriverò un post più ricco di riflessioni che di fatti. Idee bizzarre direi, tipo: Maroni ha ragione, un solo Stato non può affrontare il dramma dei profughi/immigrati/rifugiati, chiamateli come volete. Come la saggezza popolare ci insegna: nascondere la polvere sotto il tappeto non serve a nulla. L’Europa ha ignorato la questione per troppo tempo, sperando che, il Medio Oriente, un’area a natalità da boom demografico ( età media sotto i 20 anni), una situazione politica (dittature varie) ed economica (salari medi sotto i 300 $), guardasse che ne sò, allo Zimbawe, come polo di attrazione. Dimenticandosi inoltre l’etimologia del termine, chi è il Vicino Oriente, l’Europa forse?

Detto questo, sono anche disgustato da come il nostro paese abbia strumentalizzato politicamente la vicenda. Si sono create incertezze in una drammatica situazione, quella di ragazzi che fuggono da inferni (che spesso noi abbiamo appoggiato, armato e addirittura creato), ammassandoli come bestie con un litro d’acqua a testa, senza servizi igienici ed affrontando l’emmergenza giorno per giorno, senza un programma. Ora minacciamo anche di abbandonare la famiglia europea.

Certamente questo è il periodo più buio che il sogno comunitario abbia mai attraversato, fatta l’Ue non si sono fatti gli Europei ed in molti Stati rifiorisconosentimenti nazionalsti, se non separatisti (dall’Unione, dallo Stato, un pò da tutto, torneremo alle Città Stato?). In un mondo ormai globale bisogna però chiedersi se il gioco separatista valga la candela, metà Belgio, un terzo di Spagna o di Italia, la Corsica etc. potranno mai competere con giganti quali Russia, Cina, Brasile, India e perchè no, Turchia?

Se pensiamo però alle Istituzioni, siano Stati, Chiese, Ong o quant’altro come a delle persone, con un loro carattere ed un vissuto proprio, possiamo guardare a questi tempi come ad una crisi di mezza età. La Comunità, superati i suoi 50 anni si trova in un momento di riflessione, il fratello maggiore (gli Stati Uniti) che ha obbedito ed emulato per tempo, è troppo impegnato a risolvere i suoi problemi e -dicono i maligni- sembra più interessato a qualche bella asiatica che alla sorella minore. La passione della giovinezza sembra svanita, mentre il peso della maturità sembra schiacciante, disintegrante appunto.

L’Europa ha dimostrato però la grande potenzialità che la cooperazione può generare (l’Unione fa la forza), l’ideale di fratellanza, prosperità, libertà che ha incarnato per decenni, sono un modello che, da un continente che ha inventato il colonialismo, le dittature i campi di sterminio etc., non sembrerebbe proprio da buttar via. Le crisi si sà, sono un momento di trasformazione, non ci rimane che sperare , che quella attuale si tramuti in un’opportunità di rinnovamento, magari nuovamente di apertura, d’altronde quello è il suo passato (anche molto recente). Gli aspiranti (Turchia in testa) potrebbero davvero rilanciare e dare forza un progetto di unione di popoli e di culture, capace di fronteggiare le sfide di un presente sempre più complesso.

Archiviato in Uncategorized

La Repubblica Turca di Cipro Nord

Questa Repubblica si autoproclamò indipendente nel 1983, fatto che provocò la divisione dell’isola in due parti amministrative, Cipro e RTCN, quest’ultima viene riconosciuta ufficialmente dalla sola Turchia . La sua nascita è strettamente legata alle decennali frizioni fra Ankara ed Atene, risalenti allo smembramento del defunto Impero Ottomano. Nel 1974 la Grecia rilanciò la parabola della “Grande Idea” ossia il progetto, fallito con il Trattato di Losanna, di irredentismo/espansionismo dei territori abitati da genti elleniche e tentò di annettere l’isola attraverso un colpo di Stato, che rimuova il presidente Makarios a favore di Sampson; Makarios ritornerà poi in patria grazie all’esercito turco, sancendo il fallimento delle mire greche. La Turchia, che ha una nutrita diaspora sull’isola e che inoltre la considera troppo strategica per i suoi interessi commerciali e di difesa, decise di intervenire militarmente ed occuparla, causando l’esodo di oltre 200 mila greco-ciprioti . L’intervento militare è stato giudicato dagli stessi turchi come legittimo, in base al Trattato di Garanzia del 1960 (firmato da Turchia, Grecia e Regno Unito), dove all’art. IV è espressamente prevista la possibilità di intraprendere azioni per ripristinare lo status quo, attraverso operazioni multilaterali, o se ciò non fosse possibile, anche unilateralmente . Bisogna ricordare, inoltre, che l’intervento greco non era considerabile un “fulmine a ciel sereno” ma le tensioni sull’isola covavano almeno dal 1963, anno in cui scoppiarono violenti scontri inter-comunitari in tutta l’isola, sedati dall’invio di forze armate di Regno Unito, Turchia e Grecia (poi sostituite dalla missione Onu UNFICYP). Da quel momento la gestione politico amministrativa dell’isola passò di fatto nelle mani della popolazione greco-cipriota, trasformando Cipro in un regime, dove la minoranza turca vede limitati i propri diritti costituzionali, quale a titolo d’esempio, la partecipazione alla vita pubblica. A queste accuse, la popolazione greco-cipriota rispose che i turchi avessero volontariamente abbandonato ogni posizione amministrativa, con la volontà di crearne delle proprie autonome e che quindi il loro intervento, fosse atto a garantire la piena efficienza della macchina statale. Nel 1967 la Turchia, rispondendo ad un pogrom nel sud dell’isola, che aveva causato 27 morti fra la popolazione turca, reagì bombardando le postazioni dell’esercito greco e dichiarando l’instaurazione di una propria amministrazione provvisoria . Il presidente Makarios dichiarerà da subito illegale tale amministrazione ma, dopo questi avvenimenti, fra la gente dell’isola divenne chiaro che la popolazione turca dovesse godere di una limitata autonomia amministrativa. Tra il 1968 ed il 1970, grazie ai buoni uffici del Segretario Generale dell’Onu, vennero avviati quattro round di discussione per risolvere la disputa ma senza ottenere risultati evidenti. Ci si limiterà a riconoscere la situazione sul campo, a dichiarare il cessate il fuoco ed ad istituire la “linea verde” (United Nations Buffer Zone in Cyprus), che lasciò il 36% dell’isola sotto il controllo dell’esercito turco.

L’Onu ha sempre condannato l’intervento turco del 1974, ricordando che ogni intervento militare deve essere approvato dal Consiglio di Sicurezza, così da classificarlo come azione giustificata dalla volontà di reinstallare la pace e la sicurezza internazionale, in risposta a minacce alla pace, alla violazione della pace o ad atti di aggressione. Vengono prodotte due risoluzioni, la n. 541 che chiarisce il non riconoscimento del nuovo Stato e che anzi questo stia danneggiando gli sforzi per giungere ad accordi risolutivi e la n. 550, che condanna lo scambio di diplomatici fra Turchia e leadership turco-cipriota . Nel 1984 riaprirono le discussioni per la risoluzione della disputa, riducendo al 29% la porzione di territorio in mano turco-cipriota e sancendo l’abbandono dell’isola da parte di tutti gli eserciti stranieri. Nel 1988 venne convocata la conferenza di Ginevra dove, grazie all’intermediazione del Segretario Generale dell’Onu Perez De Cuellar, si incontrano i presidenti delle due parti George Vasiliou e Rauf Denktaş. L’unico accordo che si raggiunse in tale sede fu l’abbandono del Draft Framework Agreement, proposto nel 1986 dall’Onu, che prevedeva la creazione di uno Stato in Cipro indipendente, non allineato, bi-comunitario e diviso in due zone, per ritornare ai c.d. “High Level Agreements” del 1979 . In questa fase, le negoziazioni si bloccarono soprattutto per opposizione della minoranza turca al progetto di adesione dell’isola alla Comunità Europea, proposta dai greco-ciprioti. Nel 1990 la CE accettò la candidatura cipriota, scatenando la reazione di Ankara che firmò un accordo congiunto con la RTCN, istituendo un’unione doganale ed abolendo l’obbligo di passaporto fra i due Stati. Nel 1994 salì la tensione internazionale, dopo che il Consiglio Europeo di Corfù confermò l’inclusione di Cipro nel programma di allargamento della Comunità, e dopo che la Corte Europea di Giustizia impose l’embargo dell’export verso la RTNC e che la Grecia riescì a bloccare il progetto di unione doganale fra Ankara e Nicosia Nord .

Il 2002 sembrò essere l’anno propizio per una riconciliazione: alle due parti venne presentato il cosiddetto piano “Annan” (dal nome del Segretario Generale dell’Onu del momento Kofi Annan), che venne accettato dalle due parti nella versione rivista Annan II e, sempre in quest’anno, si svolse il consiglio Europeo di Copenaghen dove la Turchia sperò di trovare un accordo per accelerare il proprio percorso di adesione all’Unione Europea . Contestualmente, però, non avvenne lo sperato incontro fra i presidenti delle due parti, perché Denktaş si rifiutò di parteciparvi adducendo motivazioni di salute (era reduce di un intervento al cuore); mentre Cipro ottenne che il primo maggio 2004 sarebbe entrata a pieno titolo nell’Ue.

Tra il 2002 ed il 2004 Kofi Annan continuò la sua azione diplomatica, visitando l’isola una volta e facendo incontrare le parti a New York ed in Svizzera e modificando altre tre volte il piano Annan. Nella sua ultima versione il piano prevedeva la federazione di due Stati in un modello bicamerale, secondo cui ognuno avrebbe mantenuto un proprio parlamento ma una seconda camera congiunta avrebbe trattato le questioni federali. Per rendere operativa tale soluzione, questa sarebbe dovuta essere accettata simultaneamente da entrambe le parti attraverso un referendum, che si svolse il 24 aprile del 2004: la parte greco-cipriota votò per il no al 75,8 % mentre i contrari dall’altra parte furono solo il 35%; il voto finale sancirà la vittoria del no con il 68% di voti .

Nel 2008 arrivarono nuovi segnali di distensione, quando alle elezioni presidenziali della Repubblica di Cipro vinse Dimitris Christofias, a scapito del suo predecessore Papadopoulos, presentandosi come disponibile a riaprire i negoziati per la riunificazione dell’isola; i leader di entrambe le parti si incontrarono il 21 marzo presso la “buffer zone” Onu rilanciando discussioni approfondite a sancendo la nuova era di relazioni più distese, con la decisione di riaprire la strada Leda, chiusa dagli scontri dei ’60 (riaperta ufficialmente in presenza delle autorità di entrambe le parti il 3 aprile) . Si decise di formalizzare incontri regolari di natura tecnica e già a maggio dello stesso anno si erano svolti ben due meeting ufficiali; nel luglio le parti sembrarono addirittura accordarsi sul principio di un singolo Stato con un’unica cittadinanza. Ciò nonostante si presentarono altri due ostacoli al processo di riunificazione: la Turchia bloccò una nave cipriota per l’esplorazione petrolifera nel 2009 (operazione plaudita dal leader turco-cipriota) mentre nel 2010 vinse le elezioni della RTCN il nazionalista Derviş Eroğlu (anche se questo si è recentemente dichiarato favorevole all’opzione stato federale) .

Nel giugno del 2010 si raggiunse una nuova impasse ed i due leader vennero richiamati dallo special advisor Onu Alexander Downer a decidere sulla riunificazione o meno .

Archiviato in Turchia

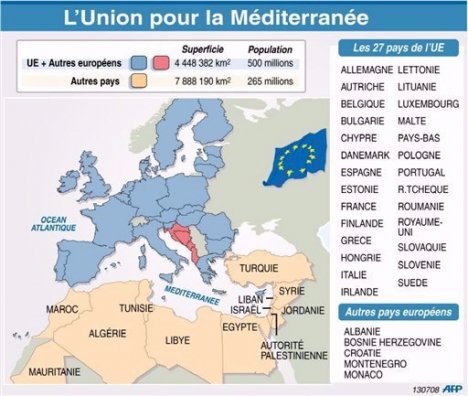

La Turchia e l’Unione per il Mediterraneo

Come abbiamo visto la Francia, soprattutto dopo l’elezione a presidente di Nicolas Sarkozy, è fra i paesi più contrari al concedere lo status di membro dell’Ue alla Turchia; ciò nonostante, Parigi non esclude che l’Europa debba intrattenere relazioni solide con i paesi a lei prossimi, soprattutto quelli mediterranei. Questa posizione divenne evidente nell’ottobre del 2007, quando il presidente francese nel “discorso di Tangeri”, rilanciò l’idea di una “Unione per il Mediterraneo”, presentata come strumento per dare nuovo slancio alle relazioni fra l’Unione ed i suoi spazi prossimi nell’est e nel sud del Mediterraneo . Nel dicembre dello stesso anno a Roma, José Zapatero, Nicolas Sarkozy e Romano Prodi firmarono un accordo che rimetteva in moto il processo di avvicinamento euro-mediterraneo. Il 13 marzo 2008 il Consiglio Europeo approvò ufficialmente il progetto e cominciarono ad essere intrapresi i lavori preliminari; dal luglio dello stesso anno la presidenza di turno dell’Unione Europea spettò al presidente francese, che si adoperò per un vertice a Parigi il 13 ed il 14 luglio, istituendo così la nascita dell’Unione .

La paternità di tale iniziativa risale al cosiddetto “Processo di Barcellona” quando, nel 1995, i 15 Stati membri dell’Ue ed alcuni paesi mediterranei ipotizzarono la creazione di una zona di libero scambio. Il momento non sembrava però allora essere propizio, con la regione mediorientale surriscaldata (come dimostra l’assassinio di Rabin poche settimane prima ed in seguito lo scoppio della seconda intifada ). Alcuni hanno tacciato la proposta francese come strumento messo in atto per ostacolare il percorso di Ankara alla “full membership”, opinione sicuramente vera in parte, ma che offusca le altre vocazioni di tale progetto .

Nelle parole di Sarkozy la zona di libero scambio dovrebbe permettere di “fare del Mediterraneo il più grande laboratorio al mondo di co-sviluppo […], dove si costruisce e gestisce assieme la libertà di circolazione delle persone, e dove si organizza e si garantisce assieme la sicurezza”. Nel luglio del 2008 questa proposta vide le prime adesioni con il lancio a Parigi del primo incontro dell’Unione per il Mediterraneo (UPM); vi parteciparono i rappresentanti di 43 Stati (i 27 dell’Ue più tutti i paesi mediterranei esclusa la Libia che preferì lo status di osservatore ). La diplomazia francese lo presentò come forum dove tutti i partecipanti hanno ugual peso, e dove la Francia non avrà nessun pregiudizio verso chicchessia, siano anche leader autoritari e/o dittatoriali. Queste premesse si discostarono fortemente dalla linea umanitaria e pro diritti umani, che ha da sempre caratterizzato la presidenza Sarkozy, e diventarono dati di fatto, se si nota la presenza del presidente siriano Bachir El-Assad, persona non gradita in Francia da quando, nel 2004, le relazioni bilaterali con Damasco hanno toccato i minimi storici .

La Turchia vi prende parte come membro a pieno titolo ma, già dal gennaio 2008, il Primo Ministro Erdogan sottolineava che questa non viene considerata come un’alternativa al processo di integrazione alla Ue, impostando una partecipazione turca più osservatrice che partecipativa . In ogni caso, questa nuova cornice diplomatica venne di certo percepita positivamente da Ankara, che vide prospettive di azione politica di più ampio respiro rispetto a quelle legate alla sola Europa ed al contesto franco-turco. Inoltre, essendo presentata come “un’unione di progetti” con il fine ultimo della cooperazione (e quindi non di una nuova Unione fra Stati) tale iniziativa rassicurava la Turchia di non essere stata relegata in una sorta di Unione di serie B. Per queste ragioni sinora Ankara ha deciso di giocare una strategia di attesa, aspettando le mosse, soprattutto francesi in seno all UPM e degli altri Stati membri. Infatti tale organizzazione non è ancora pienamente strutturata ma anzi vive (o meglio rivive) ogniqualvolta uno degli stati membri lanci una qualche iniziativa ; in linea di principio la Turchia potrà giocare un ruolo strumentale importante, lanciando cooperazioni settoriali nel campo energetico, delle politiche migratorie, di difesa e nella questione israelo-palestinese.

Ritornando alla vexata questio dell’integrazione di Ankara nel club europeo, rimangono da esaminare due punti spinosi dove risiedono le maggiori frizioni fra Unione e Turchia : la questione della Repubblica Turca di Cipro Nord e lo sbilanciamento di potere nelle relazioni commerciali fra Turchia ed Unione Europea.

Archiviato in Turchia

Turchia in Europa: una maratona ad ostacoli

Cronologia Ragionata

L’annosa questione dell’ingresso della Repubblica turca all’interno dell’Unione Europea può essere fatta risalire addirittura al 1959, a due anni dalla creazione della Cee, quando con richiesta ufficiale Ankara si proponeva come candidata alla piena membership. Siamo in un momento storico cruciale di confronto fra il blocco occidentale della Nato e le repubbliche socialiste e, in tale frangente, si può ipotizzare che l’ingresso della Turchia nell’Alleanza Atlantica nel 1952 fosse un buon biglietto da visita per il paese .

In questi primi anni, la Comunità sembrò per lo più orientata ad allargare i propri confini sino alla penisola anatolica; già nel 1963, tramite il trattato di Ankara, venne prospettato un percorso per fasi: il primo passo sarebbe stato l’unione doganale, l’ultimo la piena adesione subordinata al raggiungimento di parametri politico-istituzionali in linea con quelli comunitari, quali una democrazia compiuta ed il rispetto dei diritti umani; dopodiché gli Stati membri avrebbero esaminato la possibilità di adesione .

Nel 1964 venne siglato un accordo di associazione, che preparava l’unione doganale, che diverrà poi effettiva dal 1996. Nel novembre del 1970 Turchia e Comunità Europea firmarono un ulteriore accordo, chiamato Protocollo Aggiuntivo, nel quale vennero stabilite delle date di scadenza per abolire gradualmente quote e tariffe (con qualche eccezione) sugli scambi commerciali fra i due mercati; vi si prevedeva, inoltre, la possibilità di libero movimento delle persone fisiche da entrambe le parti, in un arco di tempo compreso tra i dodici ed i ventidue anni . Tre anni più tardi il Protocollo Addizionale entrò in vigore, definendo le modalità per la futura unione doganale.

Tra il 1979 ed il 1980 la presidenza della Cee dichiarò a più riprese di non considerare il veto greco come un ostacolo insormontabile al percorso turco, ma già nel 1981 sospense i protocolli finanziari ed ignorò che, all’interno del programma Meda, vi fossero aiuti allo sviluppo diretti alla Turchia, la quale non venne nemmeno compensata per questi ammanchi. Procedeva, invece, il capitolo dei dazi doganali, con la decisione del giugno 1980 da parte del Consiglio di Associazione di ridurre a zero le tariffe sui prodotti agricoli entro il 1987 .

Nella prima metà degli anni ottanta, le relazioni entrarono in uno stato di “congelamento virtuale” dovuto al fatto che la Turchia, nel 12 settembre del 1980, si ritrovò ad essere soggetta ad un colpo di stato da parte dell’esercito .

Con il 1987 Ankara rinnovò la sua richiesta di adesioneall’Unione Europea, incassando nuovamente una risposta ambigua: la Commissione, infatti, sostenne che prima del 1992, per ragioni interne, non sarebbe stata in grado di esaminare qualsivoglia proposta di candidatura; Bruxelles, inoltre, sottolineò gli ostacoli che la separavano dalla Turchia, aggiungendo alle questioni di cui sopra, anche fattori economici quali differenze strutturali, bassa protezione sociale, ecc., e, soprattutto, la questione politica delle forti frizioni con uno Stato membro: la Grecia .

In questo ambito si ripropose l’idea di avanzare nelle relazioni bilaterali attraverso l’unione doganale e di post-porre (ad un futuro incerto) la questione dell’adesione; si può sottolineare come in tale fase si siano sollevate questioni solamente di carattere politico ed economico, mentre la questione culturale e religiosa viene del tutto taciuta dall’Unione.

L’unione doganale ha avuto sicuramente molti effetti benefici per la Turchia, oltre che sul piano economico anche su quello politico istituzionale (sempre nella speranza di un’apertura politica di Bruxelles); in questo senso, l’eliminazione dei dazi per le importazioni dall’Europa ha contribuito non poco all’industrializzazione del paese, ma anche alimentato le perplessità di Ankara, come vedremo nel paragrafo dedicato alla questione. Sul piano politico, poi, i valori europei di democrazia e diritti umani hanno provocato l’abolizione della pena di morte in tempo di pace ed alcune riforme costituzionali miranti ad una maggiore apertura democratica del paese .

Questa incertezza sulla piena integrazione ha alimentato un vivace dibattito presso gli euroscettici turchi, che sottolineano quanto sia stata sfruttata dall’Unione per mantenere il loro paese all’interno di un’orbita di interesse europea: per un verso, senza porre precise scadenze e, per un altro verso, ponendo forti freni a qualsivoglia iniziativa diplomatica di ampio respiro .

Con il 1997 le relazioni bilaterali conoscono un forte raffreddamento. Al Consiglio Europeo di Amsterdam del 16-17 giugno, infatti, la Commissione sottoponeva al successivo Consiglio di Lussemburgo un piano di allargamento a cinque nuovi membri ritenuti idonei per coesione e stabilità politica: Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Slovacchia (oltre a Cipro la cui candidatura era già stata approvata in precedenza); sarà la Francia a scatenare le vive proteste di Ankara con la proposta di una fumosa Conferenza europea per gli aspiranti membri priva di ogni vincolarietà, alla quale il ministro degli esteri turco risponderà, senza mezzi termini, che “l’appartenenza alla Ue non rappresenta più l’obiettivo prioritario della politica estera turca” , respingendo con sdegno la partecipazione del proprio paese. A ciò si aggiunga l’ennesima esclusione della Turchia anche dal secondo gruppo di paesi candidati, la Lituania, la Bulgaria, la Lettonia, la Slovacchia e la Romania e si consideri, infine, la vicenda relativa al vertice di Cardiff del 1998, sotto la presidenza britannica, dove si discuteva sulle diverse opzioni per tempi e modi di futuri allargamenti dell’Unione e nel quale l’unica regione candidata, esclusa da ogni fase negoziale futura, era la penisola anatolica . In questo frangente il direttore del ministero degli esteri turco, Onur Oymen, espresse grave preoccupazione per la calata di nuova “cortina di ferro” culturale e religiosa in Europa, progetto politico immaginato per avvicinare i popoli e che, invece, sembrò chiusa a riccio su se stessa, dimentica dei principi di tolleranza e pluralismo alla base della sua esistenza. Molti altri analisti suoi connazionali esprimono frustrazione riassumibile nella frase: “avremmo avuto un trattamento migliore se invece di orbitare all’interno della Nato fossimo stati una dittatura comunista” .

Con l’Agenda 2000 del luglio 1997 la Commissione, presieduta da Jacques Sarter, pose l’accento sul fatto che, essendo terminata la fase storica della guerra fredda, non potrà più tollerare, nel nome dell’anticomunismo, il sostegno a dittature militari come quelle sudamericane o situazioni simili qual’è il caso turco; segue a ruota l’europarlamento che con propria risoluzione sostiene l’indisponibilità alla trattativa con qualsivoglia regime militare. Ankara, frustrata da un atteggiamento c.d. di “due pesi due misure”, ricordò il precedente dell’ammissione greca del 1981, nonostante le trattative fossero state avviate durante il regime dei colonnelli, riconosciuto dall’intera comunità internazionale come pesantemente coinvolto in violazioni di diritti umani .

Proprio dalla Grecia, però, in quel momento storico ricordato come “la diplomazia dei terremoti”, arrivarono segnali distensivi: il ministro degli esteri Ghiorgos Papandreu al Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 dialoga con il suo omologo turco Ismail Cem sulla volontà greca di eliminare qualsivoglia veto all’ingresso di Ankara, se si fosse calendarizzato con certezza l’avvio dei negoziati per l’entrata della repubblica di Cipro . Atene, inoltre, costituì un gruppo di lavoro composto da alti funzionari del proprio ministero degli esteri, al fine di aiutare i colleghi turchi a recepire l’acquis comunitario .

Nel 2002, alla vigilia del Consiglio europeo di Copenaghen di dicembre, si respirò aria di distensione. Da parte turca, il nuovo governo guidato dell’AKP per nome del primo ministro Abdullah Gul riconfermava la priorità dell’Unione all’interno della propria politica estera, in un articolo apparso su Le Monde: “ La Turchia, a causa della sua storia della sua geografia e del suo sistema di valori, agisce e reagisce da europea. Essa aderisce ai valori europei al termine di un processo di adattamento durato tre secoli. (…) È un elemento chiave della difesa e della sicurezza europee. La Turchia è un modello che unisce la sua identità con la modernità, l’islam con la democrazia laica, lo Stato sociale con la via del diritto. (…) Integrando la Turchia come membro, l’Unione farà valere la credibilità dei valori che costituiscono il suo fondamento, quali la tolleranza etnica, il rispetto delle religioni e delle culture. Le inimicizie storiche saranno relegate al passato” .

Da parte occidentale invece, l’autorevole ed influente testata “The Economist”, forse anche sulla spinta dell’incerta situazione internazionale post 11 settembre, sottolineava la necessità dell’ingresso di Ankara come messaggio di apertura e tolleranza a tutto il mondo islamico, da non giudicare come incompatibile con la democrazia , in concomitanza con le esplicite pressioni dell’amministrazione Bush per accellerare il percorso di adesione turco .

Con il summit di Copenaghen l’Europa sembrò avvicinarsi: alla Turchia si diedero due anni, sino a dicembre del 2004, per implementare le proprie riforme in vista di un tavolo negoziale per il suo accesso , dopo decenni di incertezza sembrò profilarsi finalmente una data certa, con l’aggiunta di una decisa sponsorizzazione statunitense.

Nel 2003 sempre per volontà greca, Gul partecipò agran sorpresa al vertice informale dei ministri degli esteri dell’Ue del 2-3 maggio, quando il panfilo su cui si svolse il meeting approdò nel porto turco di Kaç con un abile colpo di teatro della diplomazia ellenica ; la Turchia sembrò – per un attimo – pienamente accettata nella “famiglia europea”.

Da parte di Ankara, in quell’anno, il messaggio più forte verso l’Ue fu la ratifica del parlamento turco del “Seventh Adjustment Package” dei criteri di Copenaghen. Per la prima volta nella storia della Repubblica il ruolo dei militari venne formalmente compresso, limitando il potere esecutivo e le aree di intervento del Consiglio Nazionale di Sicurezza, che vide inoltre accrescere al suo interno la porzione dedicata a civili, e ponendo sotto il controllo della Corte dei Conti il budget militare, sino a quel momento segretato .

Nel 2004, invece, l’attenzione si spostò sulle riforme costituzionali, approvate il 7 maggio, in base ai criteri stabiliti nel Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2003. Tali riforme compresero: la modifica del sistema giuridico, l’ampliamento della libertà di stampa, si introdusse il concetto di parità di genere, ecc.

Nel dicembre del 2004 l’Unione, riconoscendo i grandi sforzi turchi riguardo ai criteri di Copenaghen, decise di ufficializzare l’inizio dei negoziati per l’accesso nell’ottobre dell’anno successivo, con la clausola che Ankara estendesse gli accordi doganali contratti con l’Unione anche ai dieci nuovi stati membri fra cui figurava Cipro. La Turchia ratificò anche questo accordo ma precisò con una dichiarazione ufficiale che tale misura non significava in alcun modo riconoscere l’amministrazione greco-cipriota ; iniziò, quindi, il processo di negoziaziato vero e proprio, atto a verificare il recepimento da parte turca dei trentacinque “Criteri di Riferimento” .

I lavori procedettero con una inconsueta lentezza: dal 2005 ad oggi si sono esaminati solo tredici dei criteri in questione, giungendo all’accordo solamente su uno di questi. Per fare un esempio si può ricordare che la Croazia ha iniziato i negoziati per l’ingresso nello stesso anno della Turchia, aprendo la discussione su trenta parametri e definendone diciassette .

Nel 2006 avvenne il primo stallo; nel mese di dicembre si decise di sospendere (quindi escludere provvisoriamente dal negoziato) ben otto parametri in vista di una soluzione alla questione cipriota. Sui restanti, dalla parte dell’Unione si insistette sulla complessità degli adeguamenti necessari per conformarsi all’acquis comunitario, mentre la Turchia, ricordando che la procedura di screening del suo sistema legislativo fosse stata già compiuta da ben otto sottocommissioni turche negli ultimi quattro anni, lo considerava una “perdita di tempo” ed, addirittura, pose la questione della sincerità della Ue, quando nel 2009 il presidente Gul dichiarava: “Opporsi all’adesione significa violare decisioni che sono già state prese […] Questo significa che la decisione di aprire le negoziazioni con la Turchia non è stata sincera, che i capi di stato hanno preso una decisione che non riflette le loro vere intenzioni” . Sulle obiezioni alla politica economica turca, presentata da alcuni critici come non di mercato, lo stesso presidente (a quell’epoca ancora ministro), utilizzò la ricorrente carta giocata dalla diplomazia turca del double standard, chiedendosi: “I paesi che entreranno nell’Ue nel 2007 sono economie di mercato più sviluppate della nostra?” . In realtà, alcuni osservatori fanno notare che le critiche all’economia turca risiederebbero non tanto sull’eccessivo intervento statale, ma bensì sull’ampiezza del suo settore agricolo: con l’ingresso nell’Unione questa potrebbe drenare gran parte dei fondi Cap (Common Agricolture Policy) e beneficiare di altri, quali quelli regionali e sociali. In breve il suo contributo al budget comunitario potrebbe risultare inferiore ai fondi incamerati .

Nel 2007 si inserì un nuovo ostacolo, questa volta puramente politico, al percorso di adesione. Il presidente francese Nicolas Sarkozy, oltre ad affermare più volte la sua contrarietà all’ingresso turco, disse infatti che la Francia porrà il veto su cinque parametri decisivi per la membership di Ankara. Il capo del governo francese dichiarò: “Il fatto di allargare l’Europa senza limitarsi rischia di distruggere l’unione politica europea, ed io non lo accetto […] Voglio dire che l’Europa deve darsi dei confini, che non tutti gli stati hanno una vocazione a diventare membri dell’Europa, iniziando dalla Turchia che non ha spazio all’interno della Ue” . Da parte francese, si deve inoltre aggiungere il timore che l’allargamento ad uno Stato a maggioranza musulmana possa contribuire all’immigrazione massiccia verso il paese di persone di fede islamica, che andrebbero ad aggiungersi alla già nutrita comunità residente. Sul fattore cultural-religioso si basa anche l’opposizione alla Turchia dell’Austria, che, ancorata al suo passato, quando tendeva a rappresentarsi come il muro difensivo dell’Europa cristiana contro l’avanzata dell’Impero Ottomano, ripropone tutt’oggi il mito di un’Europa cristiana minacciata da “infedeli invasori”.

Questo blocco alle trattative va ad aggiungersi ad altri due strettamente legati fra loro: il primo da parte dell’Ue, il secondo proveniente da Cipro; infatti, da parte turca non è mai caduto il divieto per la repubblica cipriota di utilizzare i suoi porti ed aeroporti, sino al giorno in cui l’Unione a ventisette non si decida a rompere l’isolamento diplomatico della Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconoscendola come legittima.

Ancora nel 2007, la Commissione dichiarò che la candidatura turca si potrebbe concludere nel periodo 2007-2014, posticipando almeno al 2014 la questione dell’adesione.

Se la piena adesione rimane l’unico obiettivo ufficiale di Ankara, da più parti (istituzionali ed accademiche) sono comunque emerse proposte e progetti per avvicinare la Turchia all’Europa, senza accoglierla nella “famiglia” comunitaria. Nei prossimi post ne presenteremo alcuni.

Archiviato in Turchia

Il Mercato: un Bene Comune?

Ad oggi gli Stati sono dovuti intervenire, volenti o nolenti, all’interno delle rispettive economie, nel tentativo di tamponare quella che viene ormai definita, la più grave crisi dai tempi della Grande Depressione.

Il solo intervento dello Stato però, non prefigura un ritorno alle politiche Keynesiane, la nostra domanda di fondo, ma segna a detta di molti, come lo Stiglitz che arriva a paragonare la caduta di Wall Street a quella del muro di Berlino, la fine di un’era improntata all’antico concetto di capacità auto-regolamentatrice del mercato.

Il venir meno di un approccio ideologizzato alle questioni economiche, è una prima precondizione per chi si auspica un ritorno alle teorie di Keynes; su questo punto sarà necessaria una forte riflessione politica, visto che le forze più rappresentative, sia di sinistra sia di destra, sembravano convergere su molti punti dell’ideologia del laissez faire.

L’assenza di regole nei mercati, è vista ormai dalla stragrande maggioranza degli esperti, come uno dei fattori scatenanti alla base dell’attuale crisi. Le classi dirigenti quindi, dovranno ed ora potranno, visto il mutato clima culturale, sviluppare sistemi di controllo dei meccanismi di mercato, soprattutto nella sfera finanziaria.

Esistono, inoltre, altri elementi che minano un equilibrato sviluppo economico e sui quali lo Stato, rimanendo fedele al dettato di Keynes, può intervenire.

Innanzitutto, si dovrebbe tornare a meccanismi ridistribuivi del reddito nazionale, più equilibrati.